摂食嚥下機能障害と誤嚥性肺炎

食物、飲物を認識(先口期)し、口に入れ(準備期)、噛み砕き咀嚼(口腔期)によって分泌された唾液でコーティングするように食塊にまとめ、飲み込みやすい形状になった食塊を、舌を使って喉へと送り込み(咽頭期)、ゴックンして食道そして胃(食道期)へと流しいく摂食嚥下機能は、5期の複雑な工程です。なので、単に「飲み込めない」という問題もどの段階に摂食嚥下機能障害の原因があるのかを見極め改善して、そして嚥下リハビリをしながら食事摂取や食事支援をすれば、安全に食べる生活の可能性はグッと上がります。

誤嚥性肺炎の初期症状

飲みものを飲んで「むせ・咳」の経験があるのではないでしょうか。ゴックンと飲み込んだ飲食物が誤って気管に入ってしまうことを“誤嚥(ごえん)”と言います。認知症、加齢、歯の喪失、脳血管障害、頭頸部癌などが原因で、食物、飲物を認識できない、噛み砕き食塊にまとめられない、舌の力がなくて食塊を喉へと送り込みできない、喉頭蓋(こうとうがい)※が閉じるのが間に合わない、喉頭蓋が閉じている間に飲み込みきれない、食道の開口が悪くて通過しないなど、うまく嚥下できない時「むせ・咳」を起こします。「むせ・咳」は、誤嚥に対する生体の防御機構です。怖いのは、これら疾患が合併するとで反応が低下することがあります。この結果、誤嚥をしても咳が出なかったり、咳が非常に遅れたりする「不顕性(ふけんせい)誤嚥」が起きます。そして誤嚥に引き続いて誤嚥性肺炎が発症します。

※喉頭蓋とは、のどの奥にある小さなふた状の組織で、呼吸や食事の際に気管や肺に食物が入らないようにする役割を担っています。

誤嚥性肺炎で起きること

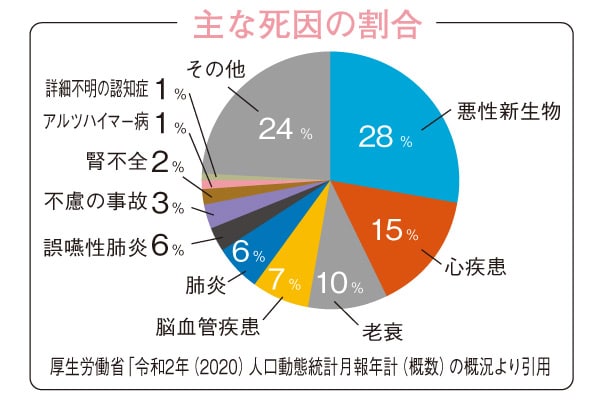

高齢者や要介護状態の方の誤嚥性肺炎は、予後が不良であることが示されています。2020年度の厚生労働省による「死因別死亡数の割合」を見てみると、肺炎での死亡率は5位、誤嚥性肺炎での死亡率は6位と示されています。

予防方法

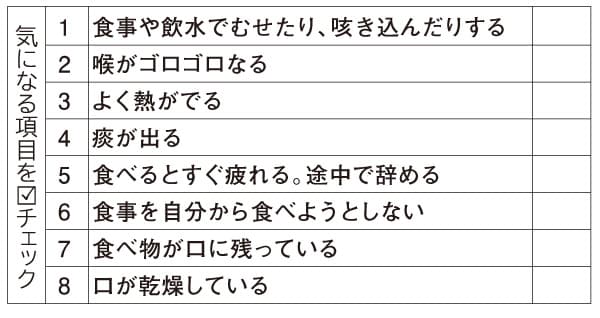

摂食嚥下機能障害のサインを見逃さないようにしましょう。

その他できること

摂食嚥下機能障害のサインが現れたら、専門の摂食嚥下外来を受診して嚥下内視鏡や嚥下造影検査の精密検査を受けて原因を診断してもらい、早期に嚥下リハビリを開始しましょう。佐渡総合病院では、摂食嚥下外来が開設され、専門的診査や言語聴覚士(ST)による嚥下リハビリができます。

摂食嚥下機能障害のサインチェックには、佐渡総合病院のホームページの「耳鼻科内の摂食・嚥下外来」「歯科内の有病者歯科」の摂食嚥下障害・質問シートをダウンロードしても使えます。

歯科部長

小松 繁樹

掲載日:2025年02月03日